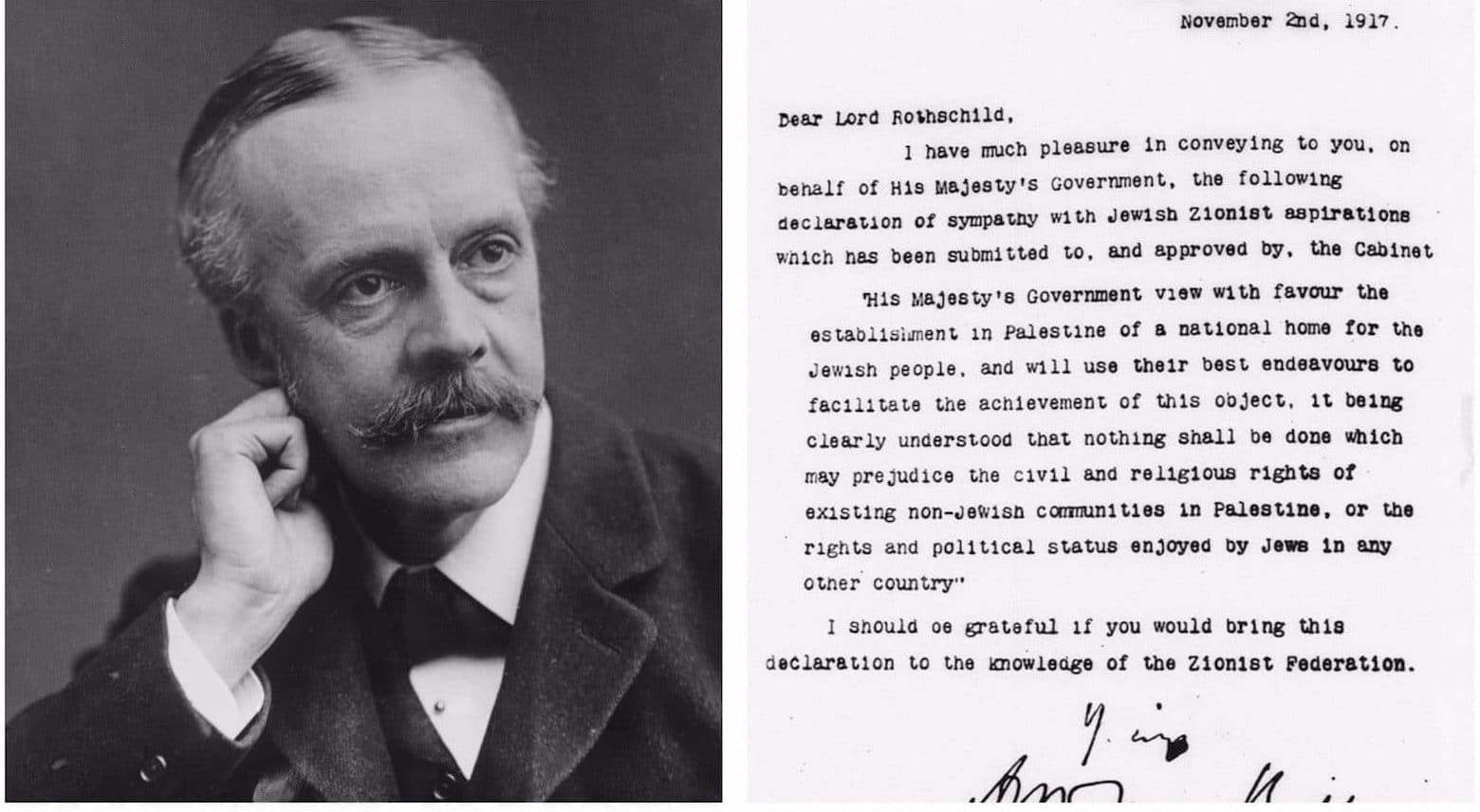

Celebraram-se ontem 103 anos desde que o então secretário dos assuntos exteriores da Grã Bretanha, sir Arthur James Balfour emitiu a famosa “Declaração de Balfour”, concedendo aos judeus a permissão para o estabelecimento de um estado judaico na então denominada Palestina: “O Governo de Sua Majestade vê favoravelmente o estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina, e fará uso dos seus melhores esforços para facilitar a realização deste objetivo, sendo entendido de forma clara que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos de comunidades não judaicas existentes na Palestina, ou os direitos e estatuto político desfrutado pelos judeus em qualquer outro país.”

Com os atuais esforços ridículos dos palestinianos para a revogação desta declaração – como se tal fora possível – é importante lembrar que, apesar da Grã Bretanha estar prestes a ser na altura a potência administradora da Palestina, outras potências mundiais subscreveram esta decisão na Conferência de San Remo realizada 3 anos depois, com a presença dos ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos (Robert Lansing), da Itália, (Sidney Sonnino), do Japão, (Makino Nabuaki), da Grã Bretanha (Balfour), e da França, (Pichon). Após a vitória destas nações na 1ª Guerra Mundial, foi constituída entre elas a “Liga das Nações”. Esta aspiração milenar do povo judeu foi também compreendida e facilitada pelo presidente dos EUA dessa época, Woodrow Wilson, e até o papa Bento XV havia consentido, descrevendo o retorno dos judeus à Palestina como “providencial; Deus permitiu-o.”

A “carta Cambon”, emitida em 4 de Junho de 1917 por Jules Cambon, o então diretor do departamento político do Ministério dos Assuntos Exteriores da França, tornou-se uma precursora política essencial à Declaração de Balfour, clarificou o apoio total por parte do governo francês daquela época: “Seria um ato de justiça e de reparação assistir, através da proteção das Potências Aliadas, no renascimento da nacionalidade judaica (nationalité juive) naquela terra da qual o povo de Israel foi exilado há tantos séculos atrás.”

Outra realidade importante a ser lembrada é que naquela altura a Palestina não era um território livre, mas sim sob ocupação do império turco otomano durante 400 anos. Todo aquele território foi ocupado durante séculos por vários grupos, desde os bizantinos cristãos, os árabes muçulmanos, os Cruzados europeus, os mamelucos egípcios, e finalmente os otomanos turcos.

Aquilo que a Grã Bretanha tentou foi fazer um gesto anti-imperialista, após séculos de imperialismo cristão e islâmico sem a existência de estados autónomos, num esforço para devolver as terras administradas pelos otomanos às tribos que então lá viviam. Tratava-se de devolver aquelas terras aos seus donos originais: os judeus.

A Conferência de San Remo realizada em Abril de 1920 transformou os antigos territórios otomanos em mandatos que seriam administrados em nome da Liga das Nações. Essas potências vencedoras da Primeira Guerra tornaram então a Grã Bretanha “responsável por executar a declaração originalmente feita em 2 de Novembro de 1917 pelo governo de Sua Majestade Britânica, e adoptada pelas referidas potências.”

Em Maio de 1918, o governo italiano prometeu a Sokolow ajudar “a facilitar o estabelecimento de um centro nacional judaico na Palestina.” Em Janeiro de 1919, o Japão informou Weizmann que “o governo japonês assinala alegremente as aspirações sionistas para estabelecer um lar nacional para o povo judeu na Palestina e anseia com interesse e simpatia a realização de tal desejo.”

Após a resolução das Nações Unidas em Novembro de 1947 para a partição da Palestina entre dois povos, o judeu e o árabe, os judeus viram finalmente o seu milenar anseio realizado, conduzindo à declaração da independência em 14 de Maio de 1948.

Mas, mais importante do que as declarações dos homens, está o cumprimento das promessas de Deus, levando a que o Seu povo pudesse voltar à Terra dos seus antepassados.